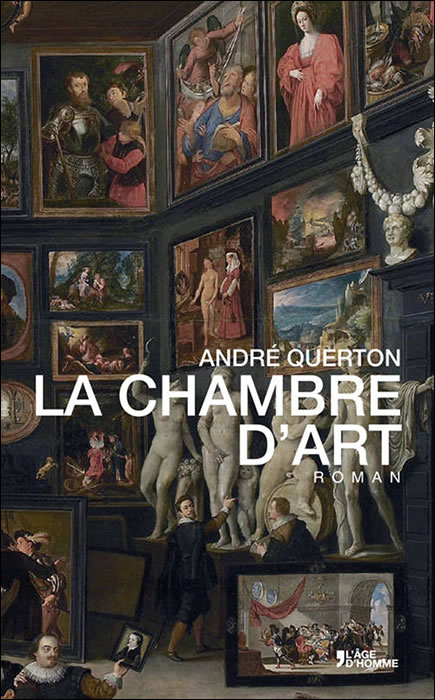

« La Chambre d’art », par André Querton

Éditions L'Age d'Homme, Lausanne, 2014, 264 p.

Ancien diplomate belge, actuellement éditeur, collectionneur aussi, André Querton est l'auteur d'un premier roman, La Chambre d'art. Écrit à la première personne, celui-ci se présente à la manière d'une autofiction, où le narrateur relate son séjour au château-ferme du Fosberg dont il a hérité et qui, parmi d'autres demeures, a été choisi pour mettre les œuvres d'art du Museum National à l'abri de toute convoitise prédatrice que font peser de graves troubles civils laissant pointer la menace d'une désagrégation politique du pays.

Les longs mois de confinement dans les lieux clos du Fosberg, isolé en pleine campagne, sont l'occasion pour le héros, auquel l'auteur prête l'élégance de sa plume, de convoquer les souvenirs de ses vacances d'enfance, passées quarante ans plus tôt au château-ferme. Ainsi que de faire le récit des moments qu'il vit actuellement, alors qu'il confesse que « tout m'isole dans une île mentale », un exil dont il se revendique, s'abstrayant même de tout contact avec les informations d'actualité et se sentant progressivement étranger à son propre pays, à mesure que le climat national se dégrade.

Cette existence campagnarde est un contraste radical pour cet homme qui a « si pleinement aimé les villes, leur brassement incessant, leur multiple anonymat, leur familière indifférence et surtout leur surabondance de librairies, de musées, de cinémas et de salles de concert ». Ce temps de solitude nous vaut des descriptions minutieuses, d'inspiration virgilienne, du rapport du personnage, au fil des saisons, à la nature dont à « la sauvagerie de sa vigueur » il préfère « l'ordonnancement » de la « nature voulue par l'homme », que l'on peut qualifier d'« artificielle », mais en y entendant surtout ce mot « art » qu'implique pour elle d'avoir été « travaillée et retravaillée depuis des siècles ».

Autant qu'aux vergers, aux silos, au bétail, aux écuries, ou aux granges, le narrateur est attentif à la configuration des différentes pièces du château qui offre matière à des observations pénétrantes. Notamment le grand salon où il applique sa curiosité qu'il avoue habituelle pour l'emplacement des meubles: enfant, il y voyait, dans les fauteuils occupés par son grand-père et sa grand-mère, entre autres notations, « le cadre où ces deux puissances tutélaires circonscrivaient leurs territoires respectifs et leur aura ».

Son père, quant à lui, collectionnait les bibliothèques: d'une institution religieuse déménageant, d'un collège traditionnel en rénovation, d'une étude notariale fermant ses portes, chacune formant pendant quelques jours « un magma curieux et mouvant » qui l'enchantait « car, pour lui, tout y était d'abord surprise et découverte » et qu'il « n'aimait rien tant qu'être bousculé ».

Même si le je-narrateur est donné comme un personnage de fiction, il apparaît par ailleurs régulièrement nourri de toute l'expérience de diplomate qu'a connue l'auteur, qui en souligne, à travers son héros, les vertus de la très grande curiosité, de l'observation impartiale et de la prise de distance plus que de la hauteur, « pour avoir plus de chance de voir le relief d'un problème ». Ce vécu diplomatique, avec les nombreux voyages qu'il implique, lui a surtout permis de se « forger une vision paradoxale de l'homme car, si j'ai été frappé par les différences considérables entre toutes ces nations que j'ai approchées, j'ai été sensible surtout à ce qui les rendait similaires ».

Mais ce qui occupe désormais principalement l'esprit du narrateur, c'est la cargaison de productions artistiques qui lui est annoncée, comptant bien « retrouver, non pas l'exception individuelle, mais une panoplie d'œuvres nées les unes à la suite des autres, d'une même confrérie d'artistes se connaissant intimement ». Car il reconnaît qu'il « aime assez le concept d'école », lequel donne « à voir ce que chaque œuvre individuelle doit au milieu artistique dont elle est issue avant que d'éventuellement s'en libérer ».

À la faveur de l'examen des caisses amoncelées, il tombe sur le catalogue faisant état d'une exposition qui aurait dû se tenir à Anvers mais qui fut suspendue à la suite de la fermeture du musée en raison des circonstances instables. La couverture de l'ouvrage reproduisait un cabinet d'amateur du début du XVIIe siècle que, dans le néerlandais de l'époque, on nommait un constcamer, une « chambre d'art ». Ce type de tableaux représente « habituellement une galerie d'art, souvent imaginaire et à l'architecture fantaisiste, ou le salon d'un collectionneur et y figurent avec un soin plus ou moins méthodique ou complaisant toutes les peintures et objets d'art de l'aimable propriétaire ».

En plus de dépeindre celui-ci, Cornélius van der Geest, un riche marchand et mécène, le tableau comportait un grand nombre de toiles tenant dans des petites vignettes, dont des Rubens fameux, un Bruegel, deux Metsys, des Italiens, un van Eyck (considéré comme perdu), de même que quelques sculptures, gravures et miniatures; il représentait aussi plusieurs groupes de personnages conversant avec animation, ainsi que les archiducs Albert et Isabelle lors de leur Joyeuse Entrée à Anvers, le 23 août 1615. L'objet de l'exposition avait été de rassembler « tous les tableaux identifiés et subsistants qui figuraient dans cette collection vieille de quatre cents ans ».

Le narrateur a la bonne fortune de mettre la main sur le panneau de la chambre d'art qui suscite sa fascination. L'idée lui vient alors de repérer et de placer côte à côte, dans le grand salon du donjon, les tableaux ayant appartenu à Cornélius van der Geest, « fraternellement réunis » comme ils l'avaient été voici quatre siècles dans la peinture du cabinet d'art.

Tout à sa passion, il projette aussi d'écrire un « texte d'imagination » sur Cornélius (un personnage historiquement avéré, précisons-le), dans les pas duquel il inscrit les siens, se nourrissant de « livres sur l'histoire de son temps et bien d'autres textes qui lui étaient familiers ». Mais il confesse une certaine vanité de la tâche qui, en dépit de l'érudition qu'il y investit, se voue à reconstituer un « monde mental » qui s'est évanoui; il ne peut que tenter dès lors « d'en saisir des bribes » dans « l'héritage » que le collectionneur a laissé.

L'auteur de l'ouvrage insère en ce point le premier volet d'une « Elégie pour Cornélius » (distingué du texte principal par le recours aux caractères italiques). Le narrateur y rapporte la relation toute de complicité qui s'est installée entre le marchand et l'artiste, Willem van Haecht, chargé de peindre la « chambre d'art » en veillant à recréer « l'esprit » de la collection, loin de toute « complaisance confortable ».

Faisant retour à son rôle de préposé à la sauvegarde de tableaux et d'objets d'art, le mémorialiste avoue que ceux-ci l'ont changé: il éprouve qu'il devient à son tour un collectionneur. Ce qui ne manque pas de le surprendre, eu égard à son habituelle indifférence à tout attachement. Il s'est plu à présent à faire du Fosberg « une prodigieuse galerie d'art privée », déployée dans le donjon, les salons, chambres, halls, corridors du château.

S'il reconnaît qu'il n'avait pas par nature la « fibre » du collectionneur, il se montre toutefois habile à décrire la trajectoire de celui-ci, depuis la « fièvre » provoquée par « la possibilité d'une acquisition nouvelle », jusqu'à la fusion du bien convoité dans la « famille cohérente » au sein de laquelle il perd certes « une partie de l'isolation de sa superbe individualité » mais qu'il « transforme à son tour ». Car « les objets d'une collection entretiennent l'un avec l'autre de bien curieuses relations; ils imposent, par leurs similitudes et leurs différences, une manière nouvelle de les considérer collectivement et individuellement et le regard de l'amateur en est directement récompensé ». Et de citer notamment l'exemple de deux gravures qui « révèlent immédiatement d'un seul coup d'œil combien les styles des graveurs se différencient, combien la texture du papier, la morsure de l'encre, l'intensité du tirage se composent de nuances multiples que l'on n'aurait pu percevoir sans ce regard dédoublé ». C'est exactement ce qu'il relève dans un autre chapitre de son « Elégie pour Cornélius », où il fait observer que ce collectionneur assemblait ses œuvres d'art pour leur permettre un dialogue, car « la vue concurrente de plusieurs tableaux aiguise également la perception de leurs détails ».

Si bien qu'on peut comprendre que le narrateur s'émeuve à l'idée que les œuvres concentrées au Fosberg puissent être déplacées, pour longtemps sans doute, dans des « dépôts anonymes », alors que, « monarque solitaire », il règne sur un « château enchanté » dont on arracherait les « trésors » avec lesquels s'est noué un « lien vital ».

Tandis que, après l'échec d'une visite face à des portes et volets clos, s'annonce le retour de ceux qui sont en charge du rapatriement des œuvres, le narrateur – escomptant qu'« ils reviendront, avec des gendarmes et des hommes de main » et décideront de forcer les portails – note, dans un geste de désespoir jubilatoire, qu'il livrera la demeure aux flammes qu'il aura provoquées, avant d'aller se « réfugier » dans la chambre d'art du donjon.

Le récit, ingénieusement conduit, ne se prive pas de parsemer son développement de subtils signes de la fascination pour le feu ressentie par le héros et qu'évoque l'étymologie latine (ignis) de son prénom (Ignace) à la prédestination lumineuse et dramatique. En écho infiniment amplifié, le geste fatidique du personnage rejoindra le mouvement de Cornélius qui clôture l'Elégie et par lequel celui-ci, à coups de tisonnier, brise le tableau de van Eyck, que, malgré les lourdes pressions exercées par leurs émissaires, il avait refusé de céder aux archiducs Albert et Isabelle, et dont, à ce moment fatal, «les éclats de peinture semblaient des escarbilles bondissant d'un brasier craquant».

Jacques Polet

Juin 2020

Ancien diplomate belge, actuellement éditeur, collectionneur aussi, André Querton est l'auteur d'un premier roman, La Chambre d'art. Écrit à la première personne, celui-ci se présente à la manière d'une autofiction, où le narrateur relate son séjour au château-ferme du Fosberg dont il a hérité et qui, parmi d'autres demeures, a été choisi pour mettre les œuvres d'art du Museum National à l'abri de toute convoitise prédatrice que font peser de graves troubles civils laissant pointer la menace d'une désagrégation politique du pays.

Les longs mois de confinement dans les lieux clos du Fosberg, isolé en pleine campagne, sont l'occasion pour le héros, auquel l'auteur prête l'élégance de sa plume, de convoquer les souvenirs de ses vacances d'enfance, passées quarante ans plus tôt au château-ferme. Ainsi que de faire le récit des moments qu'il vit actuellement, alors qu'il confesse que « tout m'isole dans une île mentale », un exil dont il se revendique, s'abstrayant même de tout contact avec les informations d'actualité et se sentant progressivement étranger à son propre pays, à mesure que le climat national se dégrade.

Cette existence campagnarde est un contraste radical pour cet homme qui a « si pleinement aimé les villes, leur brassement incessant, leur multiple anonymat, leur familière indifférence et surtout leur surabondance de librairies, de musées, de cinémas et de salles de concert ». Ce temps de solitude nous vaut des descriptions minutieuses, d'inspiration virgilienne, du rapport du personnage, au fil des saisons, à la nature dont à « la sauvagerie de sa vigueur » il préfère « l'ordonnancement » de la « nature voulue par l'homme », que l'on peut qualifier d'« artificielle », mais en y entendant surtout ce mot « art » qu'implique pour elle d'avoir été « travaillée et retravaillée depuis des siècles ».

Autant qu'aux vergers, aux silos, au bétail, aux écuries, ou aux granges, le narrateur est attentif à la configuration des différentes pièces du château qui offre matière à des observations pénétrantes. Notamment le grand salon où il applique sa curiosité qu'il avoue habituelle pour l'emplacement des meubles: enfant, il y voyait, dans les fauteuils occupés par son grand-père et sa grand-mère, entre autres notations, « le cadre où ces deux puissances tutélaires circonscrivaient leurs territoires respectifs et leur aura ».

Son père, quant à lui, collectionnait les bibliothèques: d'une institution religieuse déménageant, d'un collège traditionnel en rénovation, d'une étude notariale fermant ses portes, chacune formant pendant quelques jours « un magma curieux et mouvant » qui l'enchantait « car, pour lui, tout y était d'abord surprise et découverte » et qu'il « n'aimait rien tant qu'être bousculé ».

Même si le je-narrateur est donné comme un personnage de fiction, il apparaît par ailleurs régulièrement nourri de toute l'expérience de diplomate qu'a connue l'auteur, qui en souligne, à travers son héros, les vertus de la très grande curiosité, de l'observation impartiale et de la prise de distance plus que de la hauteur, « pour avoir plus de chance de voir le relief d'un problème ». Ce vécu diplomatique, avec les nombreux voyages qu'il implique, lui a surtout permis de se « forger une vision paradoxale de l'homme car, si j'ai été frappé par les différences considérables entre toutes ces nations que j'ai approchées, j'ai été sensible surtout à ce qui les rendait similaires ».

Mais ce qui occupe désormais principalement l'esprit du narrateur, c'est la cargaison de productions artistiques qui lui est annoncée, comptant bien « retrouver, non pas l'exception individuelle, mais une panoplie d'œuvres nées les unes à la suite des autres, d'une même confrérie d'artistes se connaissant intimement ». Car il reconnaît qu'il « aime assez le concept d'école », lequel donne « à voir ce que chaque œuvre individuelle doit au milieu artistique dont elle est issue avant que d'éventuellement s'en libérer ».

À la faveur de l'examen des caisses amoncelées, il tombe sur le catalogue faisant état d'une exposition qui aurait dû se tenir à Anvers mais qui fut suspendue à la suite de la fermeture du musée en raison des circonstances instables. La couverture de l'ouvrage reproduisait un cabinet d'amateur du début du XVIIe siècle que, dans le néerlandais de l'époque, on nommait un constcamer, une « chambre d'art ». Ce type de tableaux représente « habituellement une galerie d'art, souvent imaginaire et à l'architecture fantaisiste, ou le salon d'un collectionneur et y figurent avec un soin plus ou moins méthodique ou complaisant toutes les peintures et objets d'art de l'aimable propriétaire ».

En plus de dépeindre celui-ci, Cornélius van der Geest, un riche marchand et mécène, le tableau comportait un grand nombre de toiles tenant dans des petites vignettes, dont des Rubens fameux, un Bruegel, deux Metsys, des Italiens, un van Eyck (considéré comme perdu), de même que quelques sculptures, gravures et miniatures; il représentait aussi plusieurs groupes de personnages conversant avec animation, ainsi que les archiducs Albert et Isabelle lors de leur Joyeuse Entrée à Anvers, le 23 août 1615. L'objet de l'exposition avait été de rassembler « tous les tableaux identifiés et subsistants qui figuraient dans cette collection vieille de quatre cents ans ».

Le narrateur a la bonne fortune de mettre la main sur le panneau de la chambre d'art qui suscite sa fascination. L'idée lui vient alors de repérer et de placer côte à côte, dans le grand salon du donjon, les tableaux ayant appartenu à Cornélius van der Geest, « fraternellement réunis » comme ils l'avaient été voici quatre siècles dans la peinture du cabinet d'art.

Tout à sa passion, il projette aussi d'écrire un « texte d'imagination » sur Cornélius (un personnage historiquement avéré, précisons-le), dans les pas duquel il inscrit les siens, se nourrissant de « livres sur l'histoire de son temps et bien d'autres textes qui lui étaient familiers ». Mais il confesse une certaine vanité de la tâche qui, en dépit de l'érudition qu'il y investit, se voue à reconstituer un « monde mental » qui s'est évanoui; il ne peut que tenter dès lors « d'en saisir des bribes » dans « l'héritage » que le collectionneur a laissé.

L'auteur de l'ouvrage insère en ce point le premier volet d'une « Elégie pour Cornélius » (distingué du texte principal par le recours aux caractères italiques). Le narrateur y rapporte la relation toute de complicité qui s'est installée entre le marchand et l'artiste, Willem van Haecht, chargé de peindre la « chambre d'art » en veillant à recréer « l'esprit » de la collection, loin de toute « complaisance confortable ».

Faisant retour à son rôle de préposé à la sauvegarde de tableaux et d'objets d'art, le mémorialiste avoue que ceux-ci l'ont changé: il éprouve qu'il devient à son tour un collectionneur. Ce qui ne manque pas de le surprendre, eu égard à son habituelle indifférence à tout attachement. Il s'est plu à présent à faire du Fosberg « une prodigieuse galerie d'art privée », déployée dans le donjon, les salons, chambres, halls, corridors du château.

S'il reconnaît qu'il n'avait pas par nature la « fibre » du collectionneur, il se montre toutefois habile à décrire la trajectoire de celui-ci, depuis la « fièvre » provoquée par « la possibilité d'une acquisition nouvelle », jusqu'à la fusion du bien convoité dans la « famille cohérente » au sein de laquelle il perd certes « une partie de l'isolation de sa superbe individualité » mais qu'il « transforme à son tour ». Car « les objets d'une collection entretiennent l'un avec l'autre de bien curieuses relations; ils imposent, par leurs similitudes et leurs différences, une manière nouvelle de les considérer collectivement et individuellement et le regard de l'amateur en est directement récompensé ». Et de citer notamment l'exemple de deux gravures qui « révèlent immédiatement d'un seul coup d'œil combien les styles des graveurs se différencient, combien la texture du papier, la morsure de l'encre, l'intensité du tirage se composent de nuances multiples que l'on n'aurait pu percevoir sans ce regard dédoublé ». C'est exactement ce qu'il relève dans un autre chapitre de son « Elégie pour Cornélius », où il fait observer que ce collectionneur assemblait ses œuvres d'art pour leur permettre un dialogue, car « la vue concurrente de plusieurs tableaux aiguise également la perception de leurs détails ».

Si bien qu'on peut comprendre que le narrateur s'émeuve à l'idée que les œuvres concentrées au Fosberg puissent être déplacées, pour longtemps sans doute, dans des « dépôts anonymes », alors que, « monarque solitaire », il règne sur un « château enchanté » dont on arracherait les « trésors » avec lesquels s'est noué un « lien vital ».

Tandis que, après l'échec d'une visite face à des portes et volets clos, s'annonce le retour de ceux qui sont en charge du rapatriement des œuvres, le narrateur – escomptant qu'« ils reviendront, avec des gendarmes et des hommes de main » et décideront de forcer les portails – note, dans un geste de désespoir jubilatoire, qu'il livrera la demeure aux flammes qu'il aura provoquées, avant d'aller se « réfugier » dans la chambre d'art du donjon.

Le récit, ingénieusement conduit, ne se prive pas de parsemer son développement de subtils signes de la fascination pour le feu ressentie par le héros et qu'évoque l'étymologie latine (ignis) de son prénom (Ignace) à la prédestination lumineuse et dramatique. En écho infiniment amplifié, le geste fatidique du personnage rejoindra le mouvement de Cornélius qui clôture l'Elégie et par lequel celui-ci, à coups de tisonnier, brise le tableau de van Eyck, que, malgré les lourdes pressions exercées par leurs émissaires, il avait refusé de céder aux archiducs Albert et Isabelle, et dont, à ce moment fatal, «les éclats de peinture semblaient des escarbilles bondissant d'un brasier craquant».

Jacques Polet

Juin 2020

|

© 2012 collectiana.org - Fondation pour l'étude et le développement des collections d'art et de culture - Fondation d'utilité publique - Tous droits réservés