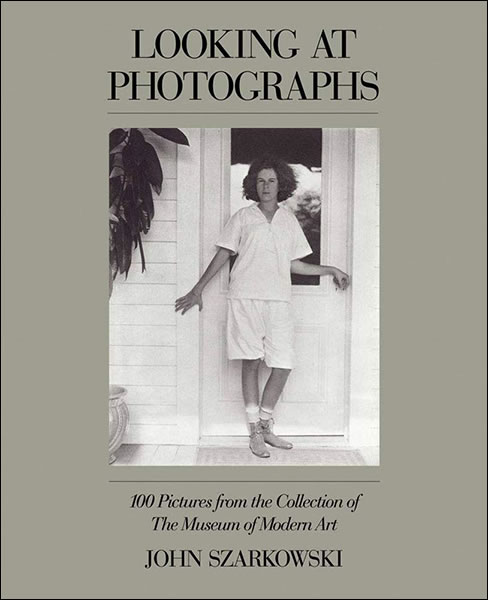

Looking at Photographs

100 Pictures from the Collection of the Museum of Modern Art, de John Szarkowski

Museum of Modern Art, New York, 1984, 216 p. (1re édition: 1973; digital: 1999)

Une collection, même pour soi, n'existe que si elle est montrée. En ce sens, elle est exactement comme un livre, qui ne devient vraiment tel que s'il est lu. Dans le cas d'une collection, rendre visible est une démarche qui combine deux gestes fondamentaux: la mise en scène d'une part, la sélection d'autre part. Le premier de ces gestes semble aller de soi : même quand on ne fait que déballer ses trésors ou qu'on ouvre le tiroir qui les renferme, on procède à une monstration qui change l'objet. Le second par contre paraît extérieur ou étranger à l'être d'une collection, on le prend pour une intervention secondaire, jamais irrévocable. Même si, faute de place par exemple, on ne peut pas tout exposer, les réserves ne sont pas définitivement fermées. Pour faire revenir les visiteurs aussi souvent que possible, les musées pratiquent d'ailleurs de plus en plus cette politique de rotation.

La sélection se trouve pourtant au cœur de toute collection, même close ou achevée. Non pas au sens banal qui consisterait au préalable à renoncer à tel ou tel objet, pour capitale que soit du reste cette banalité : la plupart du temps, ne pouvant collectionner tout, on se résigne en effet à ne collectionner qu'une partie. Or, c'est bien au sens fort qu'il faut penser cet acte de sélection, qui consiste à s'interroger sans arrêt sur ce qui, après coup, une fois la collection en marche, voire complétée, vaut réellement la peine : quand bien même tout peut avoir de la valeur, tout ne se vaut pas de la même façon, et aucune collection n'échappe à la question épineuse des choix à faire dès qu'il s'agit de passer de la collection pour soi (et encore !) à la collection pour autrui (cet autrui pouvant être soi-même, bien entendu).

Sélection et mise en scène sont donc inséparables, mais elles ne vont pas toujours bien de pair. Je connais peu d'exemples de collections qui arrivent à trouver un parfait accord entre principes de sélection et principes de mise en scène. La tension affleure dès qu'on s'interroge sur les uns ou sur les autres. Pourquoi en être resté là (l'éternelle question de l'impossible équilibre entre le « trop peu » et le « pas assez », dont parle admirablement Judith Schlanger dans son livre Trop dire ou trop peu, éd. Hermann, 2016), ou encore pourquoi tel type de commentaire, par texte ou par présentation interposés (c'est la lutte non moins récurrente entre le modèle qui cherche à faire parler l'objet pour lui-même et la nécessité de l'adjuvant didactique) ? De l'un à l'autre de ces problèmes, le lien est direct : une sélection non convaincante risque de brouiller le message que propose la mise en scène ; une mise en scène insatisfaisante déteindra sur la perception des choix réalisés.

Il n'y a pas ici de panacée : tout montrer ou se limiter aux seuls chefs-d'œuvre, réduire les explications à la seule identification des pièces ou inviter les visiteurs à de nouvelles pérégrinations, tout cela est pensable, tout cela se fait, mais il est rare que la magie fonctionne.

La fascination durable qu'exerce Looking at Photogpraphs. 100 Pictures from the Collection of the Museum of Modern Art de John Szarkowski (première publication en 1973 ; à ne pas confondre avec le célèbre catalogue et intervention théorique du même auteur dans le domaine de cet art qu'on jugeait encore « moyen » dans ces années-là, The Photographer's Eye, qui date de 1966) reste pour moi l'exemple type d'une telle symbiose entre sélection et mise en scène.

On peut discuter des mérites « intellectuels » ou « esthétiques » de ce livre, qui défend des idées aujourd'hui dépassées sur l'essence de l'image et de l'acte photographiques, tout comme il est possible de critiquer les choix concrets du collectionneur (pourquoi seulement, à quelques exceptions près, les grands noms et pourquoi presque toujours, pour ces grands noms, des photos déjà fort connues?). Mais il y a dans ce livre un mariage secret entre sélection et mise en scène qui n'a rien perdu de sa force ni de sa justesse et qui donne toujours envie, un demi-siècle plus tard, de proposer un autre ouvrage du même genre (le désir d'émulation est toujours signe de réussite).

La simplicité joue un rôle clé dans l'union des deux gestes fondamentaux de l'après-collection. Un ensemble de cent images, toutes en blanc et noir, toutes aussi sans la moindre légende, toutes présentées en belle page, et toutes enfin accompagnées en fausse page d'un commentaire de même longueur, plus ou moins, double verbal sortant de la feuille comme le négatif de la photo en regard. Cette simplicité n'est pas seulement celle de l'architecture globale. Les images aussi sont « simples », je veux dire : parlant immédiatement au lecteur, n'ayant à la limite pas besoin de glose ou d'explication pour se faire apprécier. Quant aux textes, qui eux aussi n'ont rien d'opaque, ils sont à la fois très informatifs et tout à fait personnels, ils épousent les photos sans chercher à rivaliser avec elles. La simplicité, enfin, concerne aussi le support du projet : rien qu'un livre, c'est-à-dire un dispositif capable de réunir harmonieusement, et sans luxe déplacé, la partie (on peut rester sur une double page tant qu'on veut, on peut même fermer le livre tout de suite après) et le tout (le volume invite au feuilletage, à la comparaison, aux ruptures comme aux rapprochements, parfois quasi instantanés).

Les collections, comme le monde, sont faites pour aboutir à des livres.

Jan Baetens

Février 2021

Museum of Modern Art, New York, 1984, 216 p. (1re édition: 1973; digital: 1999)

Une collection, même pour soi, n'existe que si elle est montrée. En ce sens, elle est exactement comme un livre, qui ne devient vraiment tel que s'il est lu. Dans le cas d'une collection, rendre visible est une démarche qui combine deux gestes fondamentaux: la mise en scène d'une part, la sélection d'autre part. Le premier de ces gestes semble aller de soi : même quand on ne fait que déballer ses trésors ou qu'on ouvre le tiroir qui les renferme, on procède à une monstration qui change l'objet. Le second par contre paraît extérieur ou étranger à l'être d'une collection, on le prend pour une intervention secondaire, jamais irrévocable. Même si, faute de place par exemple, on ne peut pas tout exposer, les réserves ne sont pas définitivement fermées. Pour faire revenir les visiteurs aussi souvent que possible, les musées pratiquent d'ailleurs de plus en plus cette politique de rotation.

La sélection se trouve pourtant au cœur de toute collection, même close ou achevée. Non pas au sens banal qui consisterait au préalable à renoncer à tel ou tel objet, pour capitale que soit du reste cette banalité : la plupart du temps, ne pouvant collectionner tout, on se résigne en effet à ne collectionner qu'une partie. Or, c'est bien au sens fort qu'il faut penser cet acte de sélection, qui consiste à s'interroger sans arrêt sur ce qui, après coup, une fois la collection en marche, voire complétée, vaut réellement la peine : quand bien même tout peut avoir de la valeur, tout ne se vaut pas de la même façon, et aucune collection n'échappe à la question épineuse des choix à faire dès qu'il s'agit de passer de la collection pour soi (et encore !) à la collection pour autrui (cet autrui pouvant être soi-même, bien entendu).

Sélection et mise en scène sont donc inséparables, mais elles ne vont pas toujours bien de pair. Je connais peu d'exemples de collections qui arrivent à trouver un parfait accord entre principes de sélection et principes de mise en scène. La tension affleure dès qu'on s'interroge sur les uns ou sur les autres. Pourquoi en être resté là (l'éternelle question de l'impossible équilibre entre le « trop peu » et le « pas assez », dont parle admirablement Judith Schlanger dans son livre Trop dire ou trop peu, éd. Hermann, 2016), ou encore pourquoi tel type de commentaire, par texte ou par présentation interposés (c'est la lutte non moins récurrente entre le modèle qui cherche à faire parler l'objet pour lui-même et la nécessité de l'adjuvant didactique) ? De l'un à l'autre de ces problèmes, le lien est direct : une sélection non convaincante risque de brouiller le message que propose la mise en scène ; une mise en scène insatisfaisante déteindra sur la perception des choix réalisés.

Il n'y a pas ici de panacée : tout montrer ou se limiter aux seuls chefs-d'œuvre, réduire les explications à la seule identification des pièces ou inviter les visiteurs à de nouvelles pérégrinations, tout cela est pensable, tout cela se fait, mais il est rare que la magie fonctionne.

La fascination durable qu'exerce Looking at Photogpraphs. 100 Pictures from the Collection of the Museum of Modern Art de John Szarkowski (première publication en 1973 ; à ne pas confondre avec le célèbre catalogue et intervention théorique du même auteur dans le domaine de cet art qu'on jugeait encore « moyen » dans ces années-là, The Photographer's Eye, qui date de 1966) reste pour moi l'exemple type d'une telle symbiose entre sélection et mise en scène.

|

On peut discuter des mérites « intellectuels » ou « esthétiques » de ce livre, qui défend des idées aujourd'hui dépassées sur l'essence de l'image et de l'acte photographiques, tout comme il est possible de critiquer les choix concrets du collectionneur (pourquoi seulement, à quelques exceptions près, les grands noms et pourquoi presque toujours, pour ces grands noms, des photos déjà fort connues?). Mais il y a dans ce livre un mariage secret entre sélection et mise en scène qui n'a rien perdu de sa force ni de sa justesse et qui donne toujours envie, un demi-siècle plus tard, de proposer un autre ouvrage du même genre (le désir d'émulation est toujours signe de réussite).

La simplicité joue un rôle clé dans l'union des deux gestes fondamentaux de l'après-collection. Un ensemble de cent images, toutes en blanc et noir, toutes aussi sans la moindre légende, toutes présentées en belle page, et toutes enfin accompagnées en fausse page d'un commentaire de même longueur, plus ou moins, double verbal sortant de la feuille comme le négatif de la photo en regard. Cette simplicité n'est pas seulement celle de l'architecture globale. Les images aussi sont « simples », je veux dire : parlant immédiatement au lecteur, n'ayant à la limite pas besoin de glose ou d'explication pour se faire apprécier. Quant aux textes, qui eux aussi n'ont rien d'opaque, ils sont à la fois très informatifs et tout à fait personnels, ils épousent les photos sans chercher à rivaliser avec elles. La simplicité, enfin, concerne aussi le support du projet : rien qu'un livre, c'est-à-dire un dispositif capable de réunir harmonieusement, et sans luxe déplacé, la partie (on peut rester sur une double page tant qu'on veut, on peut même fermer le livre tout de suite après) et le tout (le volume invite au feuilletage, à la comparaison, aux ruptures comme aux rapprochements, parfois quasi instantanés).

Les collections, comme le monde, sont faites pour aboutir à des livres.

Jan Baetens

Février 2021

© 2012 collectiana.org - Fondation pour l'étude et le développement des collections d'art et de culture - Fondation d'utilité publique - Tous droits réservés