bloc-notes d’Axel Gryspeerdt

À propos de Jacques Attali (Alger, 1943 – vit à Paris),

chasseur d’éternité, d'Antoine de Galbert (Grenoble, 1955 – vit à Paris),

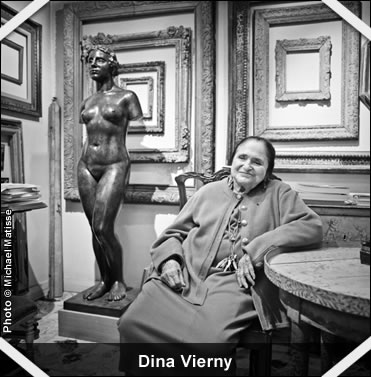

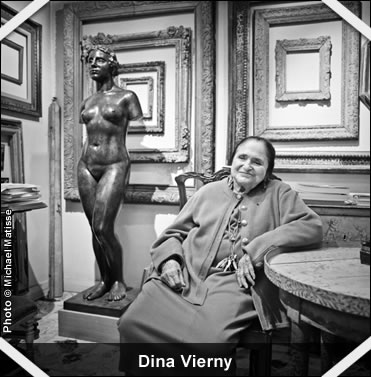

à l’affût des objets, et de Dina Vierny (Chisinau [Bessarabie], 1919 – Paris, 2009),

Mais, bien vite, l’expert en finances se rend compte que l’animal traqué n’est pas toujours celui auquel on a pensé de manière volontaire ou qui sera apparu en premier lieu comme sous l’effet d’un heureux hasard. Dès lors, il se sent enclin à penser que tout se passe comme si, avant tout, le collectionneur ne sélectionnait pas sa proie. Ainsi, écrit-il, l’on peut penser qu’« en réalité, le collectionneur ne choisit pas son sujet. Il est choisi par lui… ». (Id., p. 44).

Et s’interrogeant sur le thème de la collection, il note encore que « l’essentiel de la collection ne se joue pas dans la possession mais dans l’accumulation : la chasse en général est plus importante que le gibier. » (Id., p. 44).

Cette approche ne consiste-t-elle pas à faire fi de sa prime jeunesse, de la rémanence d’expériences aujourd’hui vues avec nostalgie ? Pour ma part, je me verrais dès lors davantage enclin, sur cette question, à extraire des longues interviews de Dina Vierny, l’idée selon laquelle c’est dans le rapport à l’enfance que s’échafaude le désir de posséder des objets qui en véhiculent les séquelles.

Cette approche ne consiste-t-elle pas à faire fi de sa prime jeunesse, de la rémanence d’expériences aujourd’hui vues avec nostalgie ? Pour ma part, je me verrais dès lors davantage enclin, sur cette question, à extraire des longues interviews de Dina Vierny, l’idée selon laquelle c’est dans le rapport à l’enfance que s’échafaude le désir de posséder des objets qui en véhiculent les séquelles.

Que collectionnait Dina Vierny, en plus des œuvres d’Aristide Maillol, dont elle fut l’égérie ? Des voitures attelées et les chevaux de ceux-ci, dans lesquels surgit toute la mémoire du père, des poupées, des automates, des bénitiers, des meubles anciens, tels ceux qui ont marqué sa prime enfance passée en Russie.

Reste à comprendre que pour elle, « ...les objets que j’ai trouvés dans ma vie et conservés, en vérité, je les aime tous profondément ». (Dina Vierny, Histoire de ma vie, racontée à Alain Jaubert, Gallimard, Paris, 2009, p. 178).

Ne faudrait-il pas scruter dans le passé de Jacques Attali et cerner ses manques et ses angoisses pour mieux comprendre pourquoi et comment il a voulu apprivoiser toutes sortes de sabliers, que ce soit directement sous leur forme matérielle première ou qu’ils soient intégrés dans des peintures ou dans des sculptures anciennes qui en donnent une représentation ? Ou alors il faut se résoudre à l’idée que ce sont les sabliers qui l’auraient appelé à eux.

Quoi qu’il en soit, le lecteur des ouvrages de l’analyste de la société française sera frappé par le lien qui existe entre l’amour des sabliers et la passion qui dévore habituellement Attali pour les technologies et les objets du futur.

Jacques Attali n’est-il pas avant tout un prévisionniste tracassé par la question du temps ? Selon ses théories datant du début des années 2000, aujourd’hui confortées par les comportements des gens, les hommes s(er)ont de plus en plus souvent amenés à utiliser un nombre de plus en plus grand de prothèses nomades (téléphones portables, GPS, tablettes tactiles…), c’est-à-dire à transporter avec eux et sur eux divers instruments de pilotage ou d’information.

Les sabliers ne furent-ils pas une des premières technologies d’objets déplaçables ? Ne sont-ils pas des outils de mesure du temps qui s’écoule ? Et dès lors d’extraordinaires embrayeurs pour réfléchir philosophiquement à la notion du temps et aux notions connexes de durée et d’éternité. Les objets collectionnés, quelle que soit leur nature, n’entretiennent-ils pas eux aussi d’étranges liens avec le temps, avec la durée et avec l’éternité ? Les tout premiers objets collectés ne furent-ils pas ceux-là même que les hommes emmenaient dans leur voyage pour l’au-delà : entassement hétéroclite d’objets accumulés tout au long d’une vie, tels ceux que l’on découvrit dans la tombe du pharaon Toutankhamon ou des rois Ramsès ?

Selon Attali, « tous les collectionneurs sont des chasseurs d’éternité » (Jacques Attali, op. cit., p. 44). Le collectionneur moderne « ne cherche-t-il pas comme ses prédécesseurs, à préparer son éternité » (Id., p. 61) ?

Ce qui frappe surtout dans l’idée de traque, c’est l’idée que le collectionneur est principalement fier de ses stratégies de conquêtes au point de prendre infiniment plus de plaisir à parler de la manière dont il s’est procuré les objets, qu’à vivre en leur présence.

« Le collectionneur, lorsqu’il décrit sa collection, ne parle en fait que de lui-même. Comme Don Juan, il s’attarde davantage sur l’histoire de sa traque que sur les qualités de l’objet conquis ». (Id., p. 55). En outre, « le collectionneur est entêté. Il ne renonce jamais à un objet d’exception dont la rumeur lui a appris l’existence. Il reste hanté par l’idée que la plus belle pièce de sa collection reste encore à conquérir ; et que, toute sa vie peut-être, il la cherchera » (Id., p. 52).

Réconciliant en quelque sorte les points de vue, Antoine de Galbert, directeur de la Maison Rouge à Paris, déclare que « la collection est chez moi une traque perpétuelle, une monomanie, une sorte d’antidote à l’angoisse, au mal de vivre. Il y a quelque chose de dramatique chez le collectionneur qui sait confusément que les objets dont il s’entoure finiront par l’engloutir » (Voyage dans ma tête. La collection de coiffes ethniques d’Antoine de Galbert, Editions Fage, Paris, 2010, p. 12).

Le péril semble d’autant plus grand qu’il a tendance « à entreprendre plusieurs collections à la fois. Mis à part l’art contemporain, je collectionne ainsi les masques "peigne" Bambara du Mali, les crânes, les reliquaires, les croix, ainsi que l’art populaire et l’art brut, celui des fous, des êtres en marge de nos systèmes de pensée » (id., p.12).

Parlant de sa récolte de quelque 400 coiffes venues du monde entier (Afrique, Asie, Océanie), l’historienne d’art Bérénice Geoffroy-Schneiter ne surenchérit-elle pas, en notant que de Galbert a constitué cet ensemble unique «avec cette obsession digne de tout monomaniaque qui se respecte : traquer l’objet rare et incongru au hasard des galeries, des voyages ou des ventes.» (id., p. 5) ?

chasseur d’éternité, d'Antoine de Galbert (Grenoble, 1955 – vit à Paris),

à l’affût des objets, et de Dina Vierny (Chisinau [Bessarabie], 1919 – Paris, 2009),

traqueuse de mémoire.

|

La traque, fondement de toute collection

L’économiste français Jacques Attali n’est certainement pas le seul à utiliser la métaphore du chasseur, si riche en perspectives cognitives, pour caractériser le travail du collectionneur. Mais il en est le plus farouche défenseur. Pour lui, comme pour Antoine de Galbert, créateur de la fondation de la Maison Rouge à Paris, collectionner s’apparente à un long et lent travail de traque. « Le premier acte du collectionneur est de s’assumer comme tel et de choisir un sujet pour sa chasse » (Jacques Attali, Mémoire de sabliers. Collections, mode d’emploi, Editions de l’Amateur, Paris, 1997, p. 44). Mais, bien vite, l’expert en finances se rend compte que l’animal traqué n’est pas toujours celui auquel on a pensé de manière volontaire ou qui sera apparu en premier lieu comme sous l’effet d’un heureux hasard. Dès lors, il se sent enclin à penser que tout se passe comme si, avant tout, le collectionneur ne sélectionnait pas sa proie. Ainsi, écrit-il, l’on peut penser qu’« en réalité, le collectionneur ne choisit pas son sujet. Il est choisi par lui… ». (Id., p. 44).

Et s’interrogeant sur le thème de la collection, il note encore que « l’essentiel de la collection ne se joue pas dans la possession mais dans l’accumulation : la chasse en général est plus importante que le gibier. » (Id., p. 44).

Cette approche ne consiste-t-elle pas à faire fi de sa prime jeunesse, de la rémanence d’expériences aujourd’hui vues avec nostalgie ? Pour ma part, je me verrais dès lors davantage enclin, sur cette question, à extraire des longues interviews de Dina Vierny, l’idée selon laquelle c’est dans le rapport à l’enfance que s’échafaude le désir de posséder des objets qui en véhiculent les séquelles.

Cette approche ne consiste-t-elle pas à faire fi de sa prime jeunesse, de la rémanence d’expériences aujourd’hui vues avec nostalgie ? Pour ma part, je me verrais dès lors davantage enclin, sur cette question, à extraire des longues interviews de Dina Vierny, l’idée selon laquelle c’est dans le rapport à l’enfance que s’échafaude le désir de posséder des objets qui en véhiculent les séquelles. Que collectionnait Dina Vierny, en plus des œuvres d’Aristide Maillol, dont elle fut l’égérie ? Des voitures attelées et les chevaux de ceux-ci, dans lesquels surgit toute la mémoire du père, des poupées, des automates, des bénitiers, des meubles anciens, tels ceux qui ont marqué sa prime enfance passée en Russie.

Reste à comprendre que pour elle, « ...les objets que j’ai trouvés dans ma vie et conservés, en vérité, je les aime tous profondément ». (Dina Vierny, Histoire de ma vie, racontée à Alain Jaubert, Gallimard, Paris, 2009, p. 178).

Ne faudrait-il pas scruter dans le passé de Jacques Attali et cerner ses manques et ses angoisses pour mieux comprendre pourquoi et comment il a voulu apprivoiser toutes sortes de sabliers, que ce soit directement sous leur forme matérielle première ou qu’ils soient intégrés dans des peintures ou dans des sculptures anciennes qui en donnent une représentation ? Ou alors il faut se résoudre à l’idée que ce sont les sabliers qui l’auraient appelé à eux.

Quoi qu’il en soit, le lecteur des ouvrages de l’analyste de la société française sera frappé par le lien qui existe entre l’amour des sabliers et la passion qui dévore habituellement Attali pour les technologies et les objets du futur.

Jacques Attali n’est-il pas avant tout un prévisionniste tracassé par la question du temps ? Selon ses théories datant du début des années 2000, aujourd’hui confortées par les comportements des gens, les hommes s(er)ont de plus en plus souvent amenés à utiliser un nombre de plus en plus grand de prothèses nomades (téléphones portables, GPS, tablettes tactiles…), c’est-à-dire à transporter avec eux et sur eux divers instruments de pilotage ou d’information.

Les sabliers ne furent-ils pas une des premières technologies d’objets déplaçables ? Ne sont-ils pas des outils de mesure du temps qui s’écoule ? Et dès lors d’extraordinaires embrayeurs pour réfléchir philosophiquement à la notion du temps et aux notions connexes de durée et d’éternité. Les objets collectionnés, quelle que soit leur nature, n’entretiennent-ils pas eux aussi d’étranges liens avec le temps, avec la durée et avec l’éternité ? Les tout premiers objets collectés ne furent-ils pas ceux-là même que les hommes emmenaient dans leur voyage pour l’au-delà : entassement hétéroclite d’objets accumulés tout au long d’une vie, tels ceux que l’on découvrit dans la tombe du pharaon Toutankhamon ou des rois Ramsès ?

Selon Attali, « tous les collectionneurs sont des chasseurs d’éternité » (Jacques Attali, op. cit., p. 44). Le collectionneur moderne « ne cherche-t-il pas comme ses prédécesseurs, à préparer son éternité » (Id., p. 61) ?

Ce qui frappe surtout dans l’idée de traque, c’est l’idée que le collectionneur est principalement fier de ses stratégies de conquêtes au point de prendre infiniment plus de plaisir à parler de la manière dont il s’est procuré les objets, qu’à vivre en leur présence.

« Le collectionneur, lorsqu’il décrit sa collection, ne parle en fait que de lui-même. Comme Don Juan, il s’attarde davantage sur l’histoire de sa traque que sur les qualités de l’objet conquis ». (Id., p. 55). En outre, « le collectionneur est entêté. Il ne renonce jamais à un objet d’exception dont la rumeur lui a appris l’existence. Il reste hanté par l’idée que la plus belle pièce de sa collection reste encore à conquérir ; et que, toute sa vie peut-être, il la cherchera » (Id., p. 52).

|

Réconciliant en quelque sorte les points de vue, Antoine de Galbert, directeur de la Maison Rouge à Paris, déclare que « la collection est chez moi une traque perpétuelle, une monomanie, une sorte d’antidote à l’angoisse, au mal de vivre. Il y a quelque chose de dramatique chez le collectionneur qui sait confusément que les objets dont il s’entoure finiront par l’engloutir » (Voyage dans ma tête. La collection de coiffes ethniques d’Antoine de Galbert, Editions Fage, Paris, 2010, p. 12).

Le péril semble d’autant plus grand qu’il a tendance « à entreprendre plusieurs collections à la fois. Mis à part l’art contemporain, je collectionne ainsi les masques "peigne" Bambara du Mali, les crânes, les reliquaires, les croix, ainsi que l’art populaire et l’art brut, celui des fous, des êtres en marge de nos systèmes de pensée » (id., p.12).

Parlant de sa récolte de quelque 400 coiffes venues du monde entier (Afrique, Asie, Océanie), l’historienne d’art Bérénice Geoffroy-Schneiter ne surenchérit-elle pas, en notant que de Galbert a constitué cet ensemble unique «avec cette obsession digne de tout monomaniaque qui se respecte : traquer l’objet rare et incongru au hasard des galeries, des voyages ou des ventes.» (id., p. 5) ?

© 2012 collectiana.org - Fondation d'utilité publique - bloc-notes d’Axel Gryspeerdt - Tous droits réservés

Collectiana

Collectiana